Um palácio subterrâneo para a água

Cúpulas de tijolo, fustes de mármore, rostos de spolia e o sussurro da chuva guardada — uma história de engenharia, império e cuidado paciente.

Índice

Fundamentos: cidade, cisterna e necessidade

Os primeiros planeadores de Istambul leram a cidade como um diálogo entre colinas, poços e mares. Uma capital precisa de água segura quando as estações vacilam; um palácio, de constância quando festas e embaixadas chegam. Sob uma basílica tardo‑antiga, a Cisterna da Basílica respondeu com armazenamento paciente e distribuição inteligente.

O percurso de hoje é infraestrutura e imaginação: um reservatório pensado para ser invisível, mas trabalhado com uma elegância quase cerimonial. O prático e o poético encontram‑se no tijolo, na cal e na luz.

Ambição bizantina: as águas de Justiniano

No século VI, após sismos e revoltas, o Imperador Justiniano I reconstruiu em grande escala. Aquedutos coseram colinas; cisternas abobadadas aguardaram na sombra; engenheiros misturaram argamassas impermeáveis e calcularam cargas para manter a água — a vida — sob os pés.

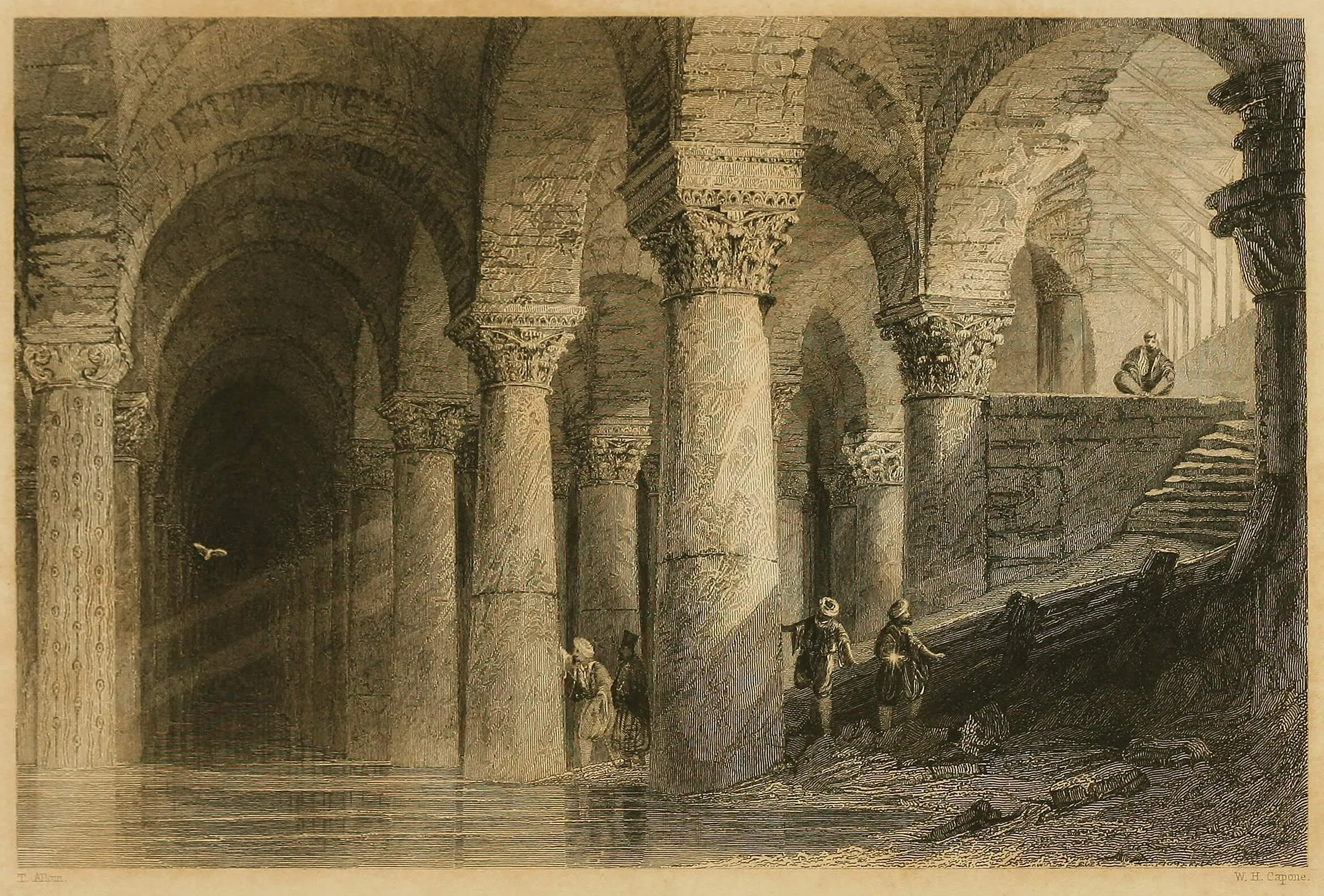

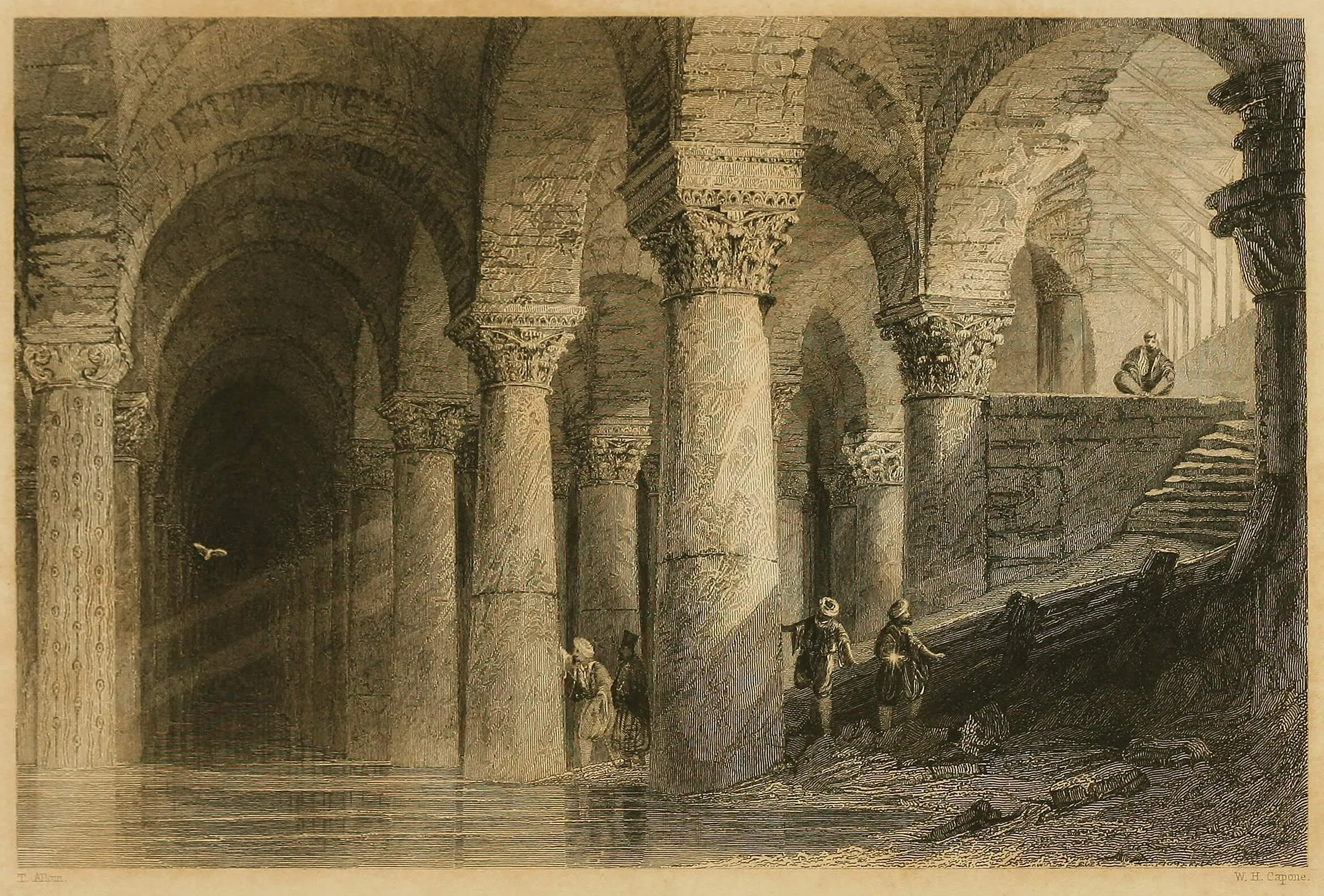

A Cisterna da Basílica ampliou trabalhos anteriores numa grande sala de cerca de 138 por 65 metros, capaz de armazenar dezenas de milhares de metros cúbicos. A cobertura assenta sobre 336 colunas numa grelha 12×28; os capitéis são uma galeria discreta — coríntios aqui, dóricos ali — spolia reunidos de templos e edifícios civis há muito desaparecidos.

Continuidade otomana: reaproveitar e cuidar em silêncio

Com 1453, a água manteve estatuto essencial. Conduções novas foram erguidas; antigas, reaproveitadas ou mantidas conforme a necessidade. Algumas cisternas caíram no esquecimento; outras, como Yerebatan, serviram silenciosamente quando a procura aumentou.

Viajantes escreveram sobre casas que tiravam água de caves misteriosas. No século XVI, o erudito Petrus Gyllius seguiu um rumor de baldes baixados por buracos no soalho — a sua lanterna revelou uma catedral aquática de colunas. A cisterna voltou ao mundo escrito não como espetáculo, mas como cofre do essencial urbano.

Arquitetura em diálogo: tijolo, coluna e abóbada

Aqui, a estrutura é coreografia. Arcos de tijolo nascem de fustes de mármore; cargas ondulam por cúpulas e abóbadas; o conjunto assenta num leito de água e tempo. Capitéis desencontrados não são desordem — são arquivo de outros sítios postos novamente ao serviço.

A argamassa — cal e pó de tijolo — resiste à água. Superfícies lembram a humidade; gotas perlarem e correm. A iluminação atual é cuidadosa: sublinha o ritmo sem empalidecer a textura. O olhar completa a arquitetura, unindo sombra e curva.

Hidráulica: fontes, aquedutos e armazenamento

A cisterna recebia água por aquedutos — notavelmente o sistema de Valente —, serenando o abastecimento antes de o enviar para palácios e bairros. O armazenamento amortecia secas, reparações e festas; gravidade e declive faziam, em silêncio, o que hoje fazem as bombas.

Carpas ainda cruzam a lâmina de água; são sentinelas e narrativa. Canais são geridos para evitar estagnação; passarelas flutuam sobre água rasa para que o lugar se leia como máquina e santuário.

Técnicas: spolia, argamassa e manutenção

O spolia — reaproveitamento cuidadoso — permitiu construir depressa e com robustez. Fustes de pedreiras diversas, capitéis de ornamentos variados, bases calçadas ou ajustadas: tudo unificado pelo ritmo coerente das abóbadas de tijolo.

Manter património húmido é uma arte. A cal respira; sais exigem vigilância; a luz deve revelar sem aquecer. Restauros do fim do séc. XX e início do XXI trocaram passarelas frágeis por plataformas seguras, refinaram a luz e melhoraram a ventilação, respeitando a voz do lugar.

Acessibilidade e conforto subterrâneo

Equipa e gestão de lotação sustentam movimentos seguros em escadas e passarelas. Recursos oficiais indicam rotas com degraus, elevador disponível e zonas de menor pé‑direito ou maior humidade.

Conforto cresce com timing, camadas e passo desacelerado. Deixe os olhos adaptar‑se, pise leve e use corrimões — aqui contam equilíbrio e cuidado.

Conservação num mundo húmido

Conservar aqui é equilibrar humidade, eflorescências, crescimento biológico, fluxo de visitantes e a ética de manter legível um espaço operante. A água lembra cada toque; o tijolo também. Monitorização é constante; intervenções, reversíveis quando possível.

Encerramentos temporários protegem áreas frágeis e permitem testar novas estratégias de luz ou drenagem. O cuidado mantém o lugar vivo como narrativa e honesto como infraestrutura.

Lendas: Medusa, lágrimas e memória

As cabeças de Medusa alimentam lendas — viradas de lado ou invertidas para ‘anular’ o olhar, ou simplesmente para ajustar a altura. Proteção ou pragmatismo, esses rostos são a assinatura mais célebre da cisterna.

Outra favorita é a Coluna Chorosa: o motivo de lágrimas agarra a humidade como se a pedra lembrasse o labor. Lendas enfeitam a engenharia — talvez com razão: a água convida a muitas reflexões.

Rota com contexto histórico

Comece por deixar o compasso assentar — conte algumas colunas e depois pare de contar. Siga até Medusa, regresse pela Coluna Chorosa e erga o olhar para os ‘capilares’ de tijolo que sustentam este crepúsculo gentil.

Volte a um canto preferido; a nave muda com passos e ciclos de luz. Leia a argamassa como caligrafia e os reflexos como notas de margem num livro paciente.

Paisagem de água de Istambul

A história da cidade cavalga correntes — fluxo do Bósforo, profundidade de cisternas e chuva guiada por aquedutos. Mercados, palácios, banhos e fontes assentaram nessa rede escondida sob as ruas.

Caminhar em Yerebatan é encontrar um hábito de cuidado: recolher, guardar, partilhar. Essa ética moldou bairros e ainda guia o planeamento entre turismo e clima.

Sítios complementares próximos

Hagia Sophia, Hipódromo (Praça de Sultanahmet), Museus Arqueológicos e a pequena Cisterna de Şerefiye (Teodósio) enriquecem o relato — cada um acrescenta uma página ao livro da água e da pedra.

Um itinerário gentil contrasta silêncio subterrâneo, quietude de museu e ar das praças — fios que pode tecer num dia atento.

Legado duradouro da cisterna

A Cisterna da Basílica ensina a graça da infraestrutura. Mostra como necessidades práticas podem ser servidas com beleza e como o reaproveitamento se torna continuidade entre impérios.

Estudo contínuo aprofunda gratidão pelo tijolo resiliente, as colunas adaptáveis e a paciência da manutenção — moldando uma ética moderna de conservação, segurança e hospitalidade em espaços frágeis e queridos.

Índice

Fundamentos: cidade, cisterna e necessidade

Os primeiros planeadores de Istambul leram a cidade como um diálogo entre colinas, poços e mares. Uma capital precisa de água segura quando as estações vacilam; um palácio, de constância quando festas e embaixadas chegam. Sob uma basílica tardo‑antiga, a Cisterna da Basílica respondeu com armazenamento paciente e distribuição inteligente.

O percurso de hoje é infraestrutura e imaginação: um reservatório pensado para ser invisível, mas trabalhado com uma elegância quase cerimonial. O prático e o poético encontram‑se no tijolo, na cal e na luz.

Ambição bizantina: as águas de Justiniano

No século VI, após sismos e revoltas, o Imperador Justiniano I reconstruiu em grande escala. Aquedutos coseram colinas; cisternas abobadadas aguardaram na sombra; engenheiros misturaram argamassas impermeáveis e calcularam cargas para manter a água — a vida — sob os pés.

A Cisterna da Basílica ampliou trabalhos anteriores numa grande sala de cerca de 138 por 65 metros, capaz de armazenar dezenas de milhares de metros cúbicos. A cobertura assenta sobre 336 colunas numa grelha 12×28; os capitéis são uma galeria discreta — coríntios aqui, dóricos ali — spolia reunidos de templos e edifícios civis há muito desaparecidos.

Continuidade otomana: reaproveitar e cuidar em silêncio

Com 1453, a água manteve estatuto essencial. Conduções novas foram erguidas; antigas, reaproveitadas ou mantidas conforme a necessidade. Algumas cisternas caíram no esquecimento; outras, como Yerebatan, serviram silenciosamente quando a procura aumentou.

Viajantes escreveram sobre casas que tiravam água de caves misteriosas. No século XVI, o erudito Petrus Gyllius seguiu um rumor de baldes baixados por buracos no soalho — a sua lanterna revelou uma catedral aquática de colunas. A cisterna voltou ao mundo escrito não como espetáculo, mas como cofre do essencial urbano.

Arquitetura em diálogo: tijolo, coluna e abóbada

Aqui, a estrutura é coreografia. Arcos de tijolo nascem de fustes de mármore; cargas ondulam por cúpulas e abóbadas; o conjunto assenta num leito de água e tempo. Capitéis desencontrados não são desordem — são arquivo de outros sítios postos novamente ao serviço.

A argamassa — cal e pó de tijolo — resiste à água. Superfícies lembram a humidade; gotas perlarem e correm. A iluminação atual é cuidadosa: sublinha o ritmo sem empalidecer a textura. O olhar completa a arquitetura, unindo sombra e curva.

Hidráulica: fontes, aquedutos e armazenamento

A cisterna recebia água por aquedutos — notavelmente o sistema de Valente —, serenando o abastecimento antes de o enviar para palácios e bairros. O armazenamento amortecia secas, reparações e festas; gravidade e declive faziam, em silêncio, o que hoje fazem as bombas.

Carpas ainda cruzam a lâmina de água; são sentinelas e narrativa. Canais são geridos para evitar estagnação; passarelas flutuam sobre água rasa para que o lugar se leia como máquina e santuário.

Técnicas: spolia, argamassa e manutenção

O spolia — reaproveitamento cuidadoso — permitiu construir depressa e com robustez. Fustes de pedreiras diversas, capitéis de ornamentos variados, bases calçadas ou ajustadas: tudo unificado pelo ritmo coerente das abóbadas de tijolo.

Manter património húmido é uma arte. A cal respira; sais exigem vigilância; a luz deve revelar sem aquecer. Restauros do fim do séc. XX e início do XXI trocaram passarelas frágeis por plataformas seguras, refinaram a luz e melhoraram a ventilação, respeitando a voz do lugar.

Acessibilidade e conforto subterrâneo

Equipa e gestão de lotação sustentam movimentos seguros em escadas e passarelas. Recursos oficiais indicam rotas com degraus, elevador disponível e zonas de menor pé‑direito ou maior humidade.

Conforto cresce com timing, camadas e passo desacelerado. Deixe os olhos adaptar‑se, pise leve e use corrimões — aqui contam equilíbrio e cuidado.

Conservação num mundo húmido

Conservar aqui é equilibrar humidade, eflorescências, crescimento biológico, fluxo de visitantes e a ética de manter legível um espaço operante. A água lembra cada toque; o tijolo também. Monitorização é constante; intervenções, reversíveis quando possível.

Encerramentos temporários protegem áreas frágeis e permitem testar novas estratégias de luz ou drenagem. O cuidado mantém o lugar vivo como narrativa e honesto como infraestrutura.

Lendas: Medusa, lágrimas e memória

As cabeças de Medusa alimentam lendas — viradas de lado ou invertidas para ‘anular’ o olhar, ou simplesmente para ajustar a altura. Proteção ou pragmatismo, esses rostos são a assinatura mais célebre da cisterna.

Outra favorita é a Coluna Chorosa: o motivo de lágrimas agarra a humidade como se a pedra lembrasse o labor. Lendas enfeitam a engenharia — talvez com razão: a água convida a muitas reflexões.

Rota com contexto histórico

Comece por deixar o compasso assentar — conte algumas colunas e depois pare de contar. Siga até Medusa, regresse pela Coluna Chorosa e erga o olhar para os ‘capilares’ de tijolo que sustentam este crepúsculo gentil.

Volte a um canto preferido; a nave muda com passos e ciclos de luz. Leia a argamassa como caligrafia e os reflexos como notas de margem num livro paciente.

Paisagem de água de Istambul

A história da cidade cavalga correntes — fluxo do Bósforo, profundidade de cisternas e chuva guiada por aquedutos. Mercados, palácios, banhos e fontes assentaram nessa rede escondida sob as ruas.

Caminhar em Yerebatan é encontrar um hábito de cuidado: recolher, guardar, partilhar. Essa ética moldou bairros e ainda guia o planeamento entre turismo e clima.

Sítios complementares próximos

Hagia Sophia, Hipódromo (Praça de Sultanahmet), Museus Arqueológicos e a pequena Cisterna de Şerefiye (Teodósio) enriquecem o relato — cada um acrescenta uma página ao livro da água e da pedra.

Um itinerário gentil contrasta silêncio subterrâneo, quietude de museu e ar das praças — fios que pode tecer num dia atento.

Legado duradouro da cisterna

A Cisterna da Basílica ensina a graça da infraestrutura. Mostra como necessidades práticas podem ser servidas com beleza e como o reaproveitamento se torna continuidade entre impérios.

Estudo contínuo aprofunda gratidão pelo tijolo resiliente, as colunas adaptáveis e a paciência da manutenção — moldando uma ética moderna de conservação, segurança e hospitalidade em espaços frágeis e queridos.